Il gregoriano

nella musica europea del '900

nella musica europea del '900

di Mauro Zuccante

dossier "Il canto gregoriano nella musica del Novecento", Choraliter 49, aprile 2016

Il XX secolo, appena trascorso, e l’esordio del XXI secolo – che dal precedente non sembra differenziarsi – hanno registrato, nell’uomo europeo, la crisi del sacro e del trascendente, a favore di una visione più laica e mondana dell’esistere. Gli artisti, soprattutto gli avanguardisti dei primi del Novecento, sono stati tra gli apripista, nella messa a fuoco del “sentire moderno”. In musica, il XX secolo inizia sulle note de Le Sacre du Printemps (1913), il rituale pagano di Igor Stravinsky, e si chiude con Le Grand Macabre (1978/1996), la scandalosa, grottesca, iconoclastica, ironica e apocalittica messinscena di György Ligeti. Ma, in un panorama storico-culturale siffatto, tutt’altro che deferente alle intoccabili verità religiose, i compositori hanno prodotto – e producono ancora – messe, mottetti, salmi e cantici, seppur in un quadro affrancato da ortodossie e pregiudiziali culturali, in una prospettiva estetica caratterizzata da aperture, contaminazioni, citazioni, parodie e personalizzazioni stilistiche. Come mai?

Sono sintomi di una rinnovata e mai sopita esigenza di spiritualità, attraverso cui l’uomo moderno cerca una risposta all’angoscia dell’esistere e alla propria incompiutezza. Facile sentenza, luogo comune.

La questione è più complessa e non sta a me affrontarla. Tantomeno, in un breve articolo come questo.

Di certo, si può dire che le escursioni bibliche dei musicisti moderni si configurano come atti individuali, che non parlano a una comunità (le comunità si sono oramai dissolte, o si sono trasferite nel mondo virtuale), ma parlano agli autori medesimi. Sono atti autoreferenziali, che hanno la natura del soliloquio, che nemmeno condividono una koinè, quella stessa che aveva caratterizzato, in passato, la produzione di musica sacra.

Eppure, le premesse per un deciso recupero di radici musicali comuni, imperniate proprio sul genere sacro, si erano già storicamente manifestate.

Facciamo, infatti, un passo indietro. La “gregoriano-renaissance” (passatemi il termine) risale al XIX secolo. Ne fu culla la Francia. Nelle abbazie benedettine francesi, infatti, prese il via l’opera di restauro dell’antico canto della Chiesa romana.

Un’iniziativa di rivalutazione, che ebbe una notevole ricaduta sui compositori dell’epoca. Ne condizionò sensibilmente lo stile, la forma e il tono espressivo. Pertanto, sul finire del XIX secolo, maturarono i tempi, affinché il mondo musicale europeo tutto accogliesse con interesse gli sforzi per ripristinare gli autentici valori del cantus planus e ne traesse fonte di rinnovate ispirazioni poetico-musicali.

Franz Liszt mise un suggello alla “gregoriano-renaissance”, aprendo e chiudendo la sua ascetica Via crucis (1879), con un motto musicale d’inequivocabile fattezza gregoriana.

Ma la svolta religiosa e radicale dell’ultimo Liszt ebbe la forza di trascinare dietro di sé i musicisti suoi contemporanei e i posteri?

Direi, moderatamente.

Con buona pace per i devoti propositi del Movimento ceciliano, altre “sirene” suggestionarono il pubblico e la creatività artistico-musicale d’inizio secolo XX.

Tuttavia, modalità gregoriane, più o meno latenti, continuarono ad affiorare saltuariamente, qua e là, in varia dosatura, a ispirare la vena dei compositori europei moderni.

Quello che segue è un percorso, anzi, una panoramica “a volo di drone”, del tutto personale e parziale. Il lettore interessato saprà certamente colmarne le lacune.

Partiamo da casa nostra. In Italia, l’interesse e il recupero della musica sacra antica – e quindi del canto gregoriano – si manifestarono con un certo ritardo. Troppo ingombranti le personalità del melodramma, il genere dominante nel panorama musicale italiano. Ma Verdi e Puccini sono stati due giganti “dalle lunghe antenne”. Intuirono e utilizzarono, a loro modo, le potenzialità semantiche del canto gregoriano. Giuseppe Verdi si divertì con le cadenze gregoriane nel Falstaff (1893). Le citò con straordinaria intelligenza teatrale e ironia. Giacomo Puccini, invece, mise letteralmente in scena il gregoriano (e che scena!): è il Te Deum che chiude il primo atto della Tosca (1900). Ecco la risposta di Puccini all’amico “pretino”, don Pietro Panichelli, che gli aveva spedito le note del Te Deum gregoriano:

«Carissimo signor Panichelli. La ringrazio dei preziosi ragguagli sullo scampanio mattutino di Roma e ne terrò calcolo. Anche il Te Deum mi è di grande utilità per il finale di Tosca»(Carteggi pucciniani, a cura di E. Gara, Milano, 1958).

Bisogna attendere la “generazione dell’Ottanta”, per una più dichiarata rivalutazione del canto della Chiesa.

«Malipiero e Pizzetti [ma anche Respighi] - si rivolsero […] al canto gregoriano, come a una specie di coscienza musicale sepolta della nazione, per attingervi le norme d’una nuova melodia, caratterizzata armonicamente dal sapore modale e ritmicamente dalla duttile obbedienza alla pronuncia della parola»(M. Mila, Breve storia della musica, Torino, 1946).

L’incipit della Messa da Requiem (1923), per coro a cappella, di Ildebrando Pizzetti è costituito da una linea di profilo pseudo-gregoriano intonata dai soli bassi secondi del coro.

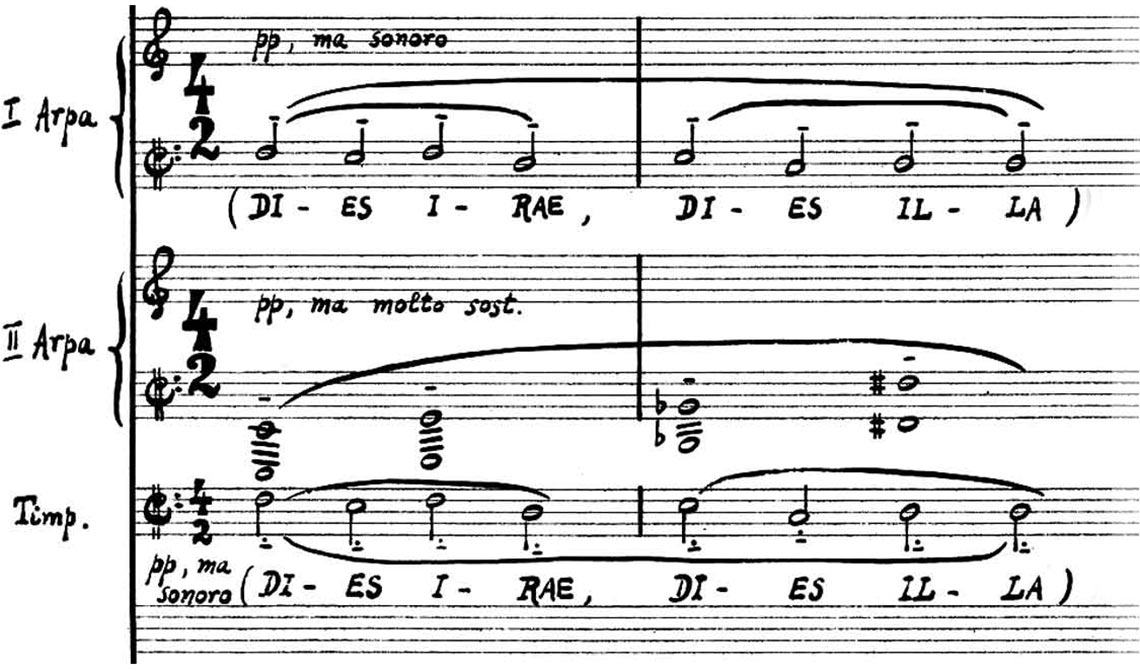

Passano un paio di decenni e la citazione letterale di una “icona gregoriana”, il motivo della sequenza Dies irae, va a costituire uno dei nerbi centrali dei Canti di Prigionia (1941) di Luigi Dallapiccola, autore figlio della generazione dell’Ottanta.

«Il sistema dodecafonico mi affascinava, ma ne sapevo così poco! Stabilii, comunque, una serie di dodici suoni alla base dell’opera complessiva e vi contrappuntai, a mo’ di simbolo, un frammento dell’antico canto della Chiesa, Dies irae, dies illa. Considerando la situazione politica generale […] non mi sembrava fuori luogo pensare al Giudizio finale. Ero convinto, inoltre, che l’impiego del Dies irae a guisa di cantus firmus, avrebbe facilitato la comprensione di quanto volevo dire»

(L. Dallapiccola, Parole e musica, Milano, 1980).

Un certo nesso con l’antico canto della Chiesa trapela finanche nei lavori dei compositori a noi più vicini. Ecco le parole di Luigi Nono, a proposito di una sua opera di svolta, Guai ai gelidi mostri (1983): «…diversità anche tra il ricordo-presenza del canto gregoriano e il ricordo-presenza del canto sinagogale» (Nono, a cura di E. Restagno, Torino, 1987).

In ambito austro-tedesco il recupero del canto gregoriano, come fonte d’ispirazione musicale, fu meno evidente. L’influenza del corale evangelico-luterano è stata nettamente prevalente. E lo è tuttora. La Deus Passus (2000) di Wolfgang Rihm rinnova, infatti, la tradizione delle passioni bachiane.

Ma non mancano, anche in questo contesto, neo-innesti del canto della Chiesa romana. Gustav Mahler non reincarnò le note, ma il testo del Veni Creator Spiritus nella prima parte della sua mastodontica VIII Sinfonia (1910).

Carl Orff, invece, svelò più palesemente il suo interesse per l’archeologia musicale. La cultura classica e l’arte medievale furono le sue epoche di riferimento. Ecco la celebre parodia di cantillazione gregoriana dell’abate di Cuccagna, contenuta nei Carmina Burana (1936).

Bavarese come Orff, ma assai meno conosciuto, Franz Xaver Biebl ha recentemente guadagnato una certa popolarità, grazie a un’Ave Maria di maniera (1964), incorniciata dai versetti gregoriani dell’Angelus Domini.

Già si è detto quanto gli studi solesmesi sul canto gregoriano abbiano lasciato traccia nello stile dei compositori di scuola francese.

Tracce che alludono al canto piano si trovano in Saint-Saëns. Ma l’aspirazione alla clarté (da intendersi anche come levità) nella scrittura, si concretizzò in Gabriel Fauré, grazie alla congiunzione del proprio stile con il canto gregoriano.

Commentando il Motu proprio di Pio X sulla musica sacra (1903), Fauré lamentò l’insufficienza delle raccomandazioni papali, a proposito del recupero del canto gregoriano:

«La verità è che la misura non è sufficientemente radicale. Nelle chiese si dovrebbe cantare solo il canto piano, e cantarlo all’unisono, dal momento che proviene da un epoca in cui non si pensava alla polifonia»(J.M. Nectoux, Fauré, Torino, 2004).

Dalle parole e dalle opere del musicista francese, trapela un certo gusto estetizzante, a scapito delle convinzioni di fede. Un gusto estetizzante che si traduce, nel suo raffinato Requiem (1890/1900) – un’opera che “respira” delle modalità gregoriane – in un’estetica della morte.

Le composizioni di Maurice Duruflè, quasi superfluo ricordarlo, suonano addirittura come una riscrittura del canto gregoriano, nella ritmica e nella prosodia moderna, a partire dai conosciutissimi Quatre motets sur des thèmes grégoriens (1960).

Il canto gregoriano è uno dei cardini fondanti del linguaggio assai personale di Olivier Messiaen. Neumi, salmodia e contorni melodici sono fattori che costituiscono la conduzione lineare di Messiaen. Egli definisce il canto piano come «un’inesauribile miniera di rari ed espressivi contorni melodici» (O. Messiaen, Technique de mon langage musical, Parigi, 1944).

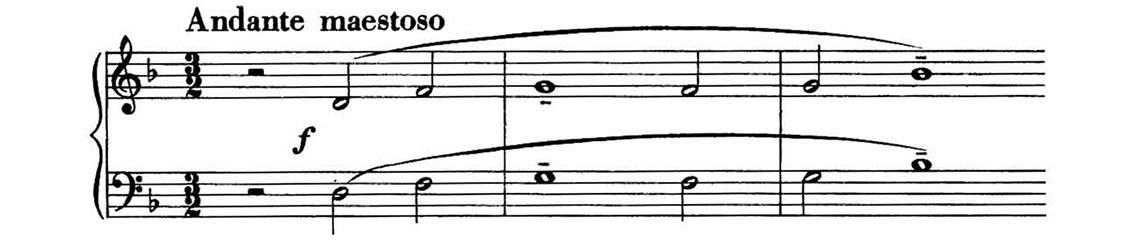

Eccone un esempio, con la sua applicazione, tratto dall’opera organistica La Nativité du Seigneur (1935).

Passiamo ora alla Gran Bretagna.

Figura preminente nella prima metà del XIX sec. fu quella di Ralph Vaughan Williams. Fondatore dello stile musicale inglese moderno, egli manifestò una forte attrazione per le sonorità arcaiche. Il terzo dei suoi Five Mystical Songs (1906/1911) si chiude con il coro che vocalizza il motivo gregoriano di O Sacrum Convivium.

Amico di Vaughan Williams, Gustav Holst fu molto suggestionato da filoni storico-culturali, spirituali ed esotici, diversi tra loro. Il suo Hymn of Jesus (1919) combina l’antico e il moderno: il canto gregoriano e i bassi ostinati “alla Purcell” con il metro in 5/4, le miti dissonanze e gli effetti del coro parlato.

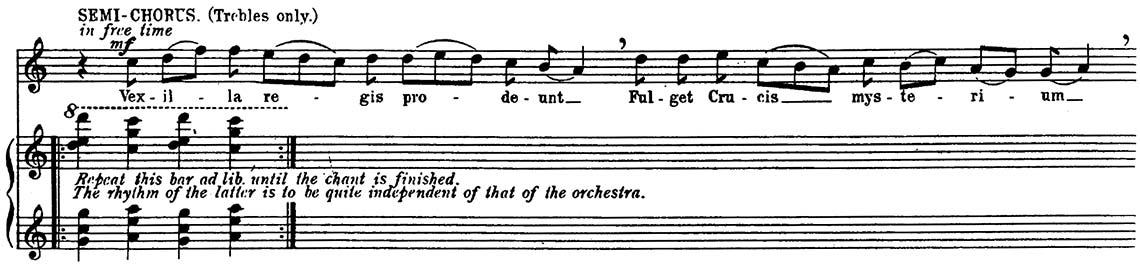

In seguito, la tendenza alla commistione fra la modernità e gli stilemi della musica antica si consolidò ulteriormente in Inghilterra. A Ceremony of Carols (1942) di Benjamin Britten è un’opera scenograficamente inquadrata da una reale processione cantata, sulle note dell’antifona gregoriana Hodie Christus natus est.

E ancora, sempre a grandi linee, alcune citazioni di autori di altre nazioni europee.

In terra magiara Zoltán Kodály combinò insieme i caratteri del canto popolare, lo spirito del canto gregoriano e l’impianto vocale della polifonia classica. Eloquente, in merito a ciò, è il tema principale dello Psalmus Hungaricus (1923) – a detta di alcuni, vagamente affine a quello della sequenza gregoriana Lauda Sion Salvatorem – intonato in apertura dal coro in forma monodica.

L’influenza del canto gregoriano si estende anche alle composizioni del musicista ceco Petr Eben, il quale ebbe contatti diretti con gli studiosi benedettini di Solesmes. Uno dei pezzi dove più immediatamente Eben si ispira al canto gregoriano («in modo chorali gregoriani») è il mottetto Ubi caritas et amor (1964). Il compositore utilizza l’intonazione gregoriana come materiale tematico, al quale applicare le libere trame della tessitura polifonica.

In Polonia incontriamo Henryk Górecki. La prima sezione del suo lungo Miserere (1981) è una semplice ripetizione delle parole Domine Deus, Deus noster, cantata dalla sezione dei bassi, in guisa di melodia gregoriana.

Il connazionale e coetaneo Krzysztof Penderecki, è autore di numerose opere d’ispirazione religiosa. La più celebre è il Passio et Mors Domini Iesu Christi secundum Lucam (1962), in cui emergono spunti e reminiscenze gregoriane, accanto, ovviamente, a riferimenti bachiani.

Sorvolando i diafani paesaggi del Nord Europa, siamo investiti da un’ondata di composizioni corali mistiche. Attualmente, da quelle latitudini, tonnellate di manierate composizioni si riversano nel “mercato” dei festival corali. Sfrondate dell’effetto-sound fascinoso, la sostanza della loro qualità artistica, spesso, non è eccelsa.

Naturalmente, escludiamo dal mucchio Arvo Pärt, artefice di una delle varianti più fortunate del cosiddetto minimalismo religioso. All’origine della semplificazione che Pärt applicò al proprio linguaggio, a partire dalla metà degli anni Settanta, ci sono gli studi che egli stesso compì sulla monodia gregoriana.

«Volevo soltanto una linea musicale che fosse portatrice di un’anima, come quella che esisteva nei canti delle epoche lontane […] una monodia assoluta, una nuda voce dalla quale tutto ha origine. Volevo imparare come si fa a condurre quella linea ma non avevo nessuna idea in proposito: avevo a disposizione soltanto un libro di canti gregoriani, un Liber usualis proveniente da una piccola chiesa di Tallin, e mi sono messo a cantare e a suonare quelle melodie con lo stesso spirito con cui ci si sottopone a una trasfusione di sangue. Era un lavoro terribilmente faticoso perché non si trattava di un semplice passaggio d’informazioni: dovevo capire a fondo com’era nata quella musica, com’erano le persone che l’avevano cantata, cosa avevano provato nella vita, come l’avevano scritta e come, quella musica, si era tramandata nei secoli, diventando la sorgente dalla quale deriva la nostra. In qualche modo sono riuscito a stabilire un contatto con quella realtà musicale che però non ho mai usato come citazione, fatta eccezione per un’opera di qualche anno fa che ho scritto per il duomo di Bologna, Statuit ei Dominus»(Arvo Pärt allo specchio, a cura di E. Restagno, Milano, 2004).

Ecco l’incipit del mottetto Statuit ei Dominus (1990), dall’autografo dell’autore.

Il viaggio potrebbe continuare, ma, per non dilungarmi e annoiare, preferisco interromperlo.

Chiudo, perciò, con la seguente considerazione. Stando agli auspici del Motu proprio di Pio X, la “gregoriano-renaissance” avrebbe dovuto inquadrarsi in una ricollocazione del canto proprio della Chiesa romana nelle funzioni del culto e «nell’uso del popolo, affinché i fedeli prendano di nuovo parte più attiva all’officiatura ecclesiastica, come anticamente solevasi».

Invece, «lo spostamento verso la sfera del privato di gran parte delle forme in cui si esprime la religiosità [oggi] ha gradualmente avvicinato l’interiorità dello spirito alla libertà dell’arte, legittimando per un verso una progressiva evanescenza dei contorni del sacro, e inaugurando contemporaneamente una nuova età del suono» (L. Garbini, Breve storia della musica sacra, Milano, 2005).In sostanza, il canto gregoriano, restaurato e riveduto, è stato utilizzato, dai compositori europei del XX secolo, come ingrediente per una nuova “liturgia del suono”. Il compiacimento estetizzante per il fascino di sonorità arcaicizzanti (fenomeno via via accentuatosi negli ultimi decenni), ha svuotato il canto gregoriano del suo stretto legame con la parola, riducendolo a puro fenomeno sonoro. Nei casi migliori, fonte d’ispirazione, punto di partenza, termine di confronto, oggetto simbolico, inserito in un più articolato e moderno contesto artistico espressivo-musicale; nei casi peggiori, del tutto decontestualizzato, in forme mercificate di ascolto da relax.